|

Les

groupes d’êtres vivants évoluent dans le cadre de l’histoire de

la Terre. Certains de ces groupes ont pu la traverser sans disparaître

depuis l’ère primaire jusqu’à nos jours. L’évolution porte la

marque des grands changements lithosphériques.

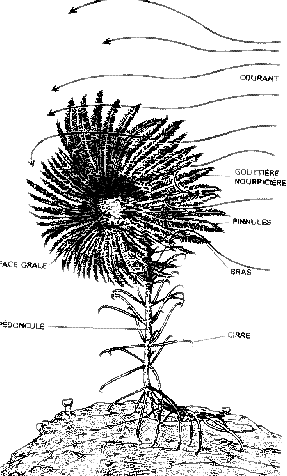

L’exemple étudié, le lys de mer (document 1) est un représentant

actuel du groupe des crinoïdes, échinodermes proches des étoiles

de mer, qui vivent dans les océans jusqu’à 3000 mètres de profondeur.

Leur squelette calcaire permet d’identifier un nombre important

de formes fossiles et actuelles et de suivre leur évolution dans

l’espace et dans le temps.

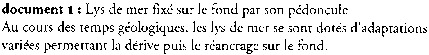

A la fin du

jurassique, il y a 140 millions d’années, existait une faune

de crinoïdes dans la Mésogée, mer chaude et intertropicale qui,

à l’ère secondaire, s’est individualisée à partir de la Thétis

et qui a été tronçonnée au Miocène en plusieurs bassins dont la

Méditerranée.

À partir

de -100 millions d’années, on connaît beaucoup de crinoïdes

fossiles qui, sur des critères morphologiques spécifiques, peuvent

être répartis en ensembles différents occupant un des trois secteurs

océaniques : atlantique, indonésien, pacifique.

Très récemment

(depuis 1983), on a découvert sur les pentes sous-marines

de l’île de la réunion (océan indien), des spécimens vivants d’une

espèce déjà présente au Carbonifère (-300 millions d’années) et

on a pêché en Nouvelle Calédonie (Pacifique occidental) des spécimens

vivants du genre Gymnocrinus apparu

au Jurassique (-150 millions d’années).

On découvre

plus souvent des espèces appartenant à des genres fossiles datant

de moins de 100 millions d’années et proches des formes actuelles.

1) À

l’aide de ces données, de l’exploitation des documents 1

et 2 et des connaissances acquises sur l’évolution des espèces,

proposer des explications à la diversification et à la répartition

géographique actuelles des crinoïdes à partir de la faune jurassique.

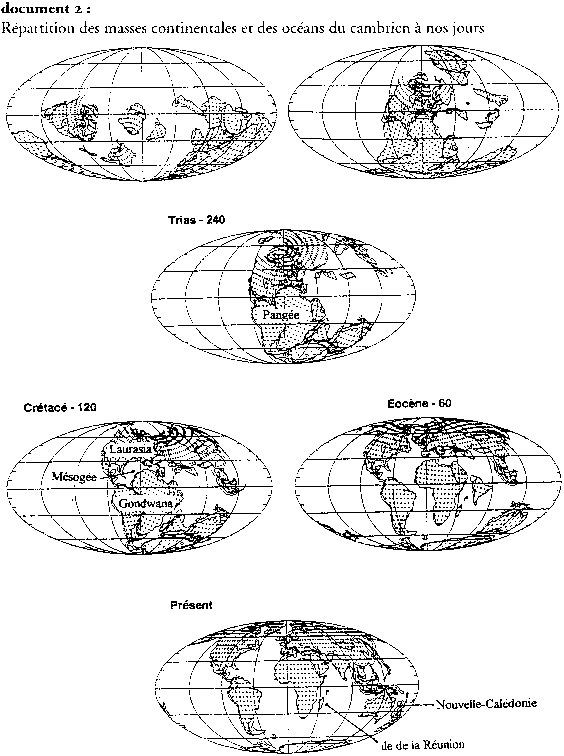

2) Quelle

correspondance peut-on établir entre la répartition des océans

(document 2) et le nombre de genres de crinoïdes (document 3)

au cours du temps ?

3) En

conclusion à cette étude, montrer comment cet exemple permet d’illustrer

un aspect des relations qui existent entre l’évolution de la lithosphère

et celle de la biosphère.

|