Changements géologiques et modification de la biosphère

A) Évolution de la vie et coupures géologiques.

1) Évolution de la vie et la géologie des roches sédimentaires.

Au cours du temps il y a eu formation de dépôts

de roches sédimentaires au fond de la mer par couches superposées,

les plus anciennes étant au-dessous des plus récentes.

Chaque strate représente un intervalle de temps, le temps

fallu pour qu'elle se dépose. On peut essayer d'estimer la vitesse

de sédimentation et ainsi mesurer le temps correspondant au dépôt.

Ces strates diffèrent au niveau lithologique : il y

a des argiles, des calcaires … . Elles diffèrent aussi

selon leur contenu paléontologique, c'est à dire leur contenu

en fossiles. Certains fossiles existent dans plusieurs couches et d'autres

ne se retrouvent que dans une seule strate (ils ont donc disparu relativement

vite). On peut donc identifier des roches et leur âge selon les

fossiles qu'elle contient. Les fossiles permettant un tel repérage

sont dits fossiles stratigraphiques car l'espèce

fossilisée a eu une durée de vie suffisamment brève

pour qu'elle corresponde à une période donnée. Une

fossile stratigraphique doit aussi avoir pour qualités un nombre

élevé de représentants et une vaste aire de répartition.

Des associations de fossiles permettent aussi de dater les roches.

Lorsqu'il y a apparition d'espèces on dit qu'il y a

radiation tandis qu'une extinction

correspond à une disparition. Ces phénomènes constituent

des repères chronologiques. Les espèces disparaissent régulièrement

mais il y a des périodes d'extinction massives.

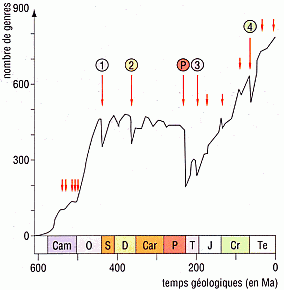

2) Des périodes d'extinction massives.

Crises biologiques.

Il n'y a pas de disparitions

brutales mais des régressions progressives d'espèces.

Dans l'exemple de l'extinction du genre Gephyrocapsa,

il y a évolution biologique par un remplacement progressif du genre

par un autre, Emiliana. Si on analyse les

différentes espèces du genre Gephyrocapsa

on voit que la régression du genre s'explique par celle de l'espèce

Gephyrocapsa ericsonii-protohuxleyi.

En fait seule l'espèce Gephyrocapsa oceanica

se maintient.

Les crises marquent toujours la transition entre deux périodes

ou deux ères. C'est le cas par exemple de la crise la plus importante

vécue par la biosphère, à la fin du Permien et qui

a servi à marquer le passage de l'Ère primaire à

l'Ère secondaire.

Une telle crise est marquée

par un taux d'extinction très élevé, une courte durée

à l'échelle des temps géologiques (environ 10 Ma)

et une extension mondiale. Elles sont généralement

dues à des modification environnementales (climat …) ou

à des événements catastrophiques de nature extraterrestre

(météorites) et terrestres (volcanisme).

Crises et temps géologiques.

On

utilise ces crises pour marquer des époques

géologiques et construire l'échelle stratigraphique.

Les ères correspondent à l'apparition

ou à la disparition de groupes entiers d'organismes :

On

utilise ces crises pour marquer des époques

géologiques et construire l'échelle stratigraphique.

Les ères correspondent à l'apparition

ou à la disparition de groupes entiers d'organismes :

- Précambrien - Ère primaire :

apparition de fossiles d'organismes à tests minéralisés.

- Ère primaire - Ère secondaire :

disparition d'animaux marins.

- Ère secondaire - Ère tertiaire :

développement des mammifères, oiseaux et plantes à

fleur.

- Ère tertiaire - Ère quaternaire :

marque l'apparition de l'homme, elle est pour l'instant totalement artificielle

car cela c'est fait sans grande crise mais le libre cours laissé

à la folie destructrice des hommes pourrait justifier l'usage de

ce terme dans un proche avenir.

Les crises de moindre importance sont utilisées pour

découper les ères en étages.

Ces étages sont caractérisés par une lithologie propre

et une association particulière de fossiles stratigraphiques. Leur

nom se termine en "-ien".

Ces étages sont ensuite divisés en sous-étages

et regroupés en systèmes ou

périodes : Crétacé,

Jurassique … . Une période correspond à un grand

cycle sédimentaire.

B) Crise Crétacé - Tertiaire ou Crétacé - Paléocène.

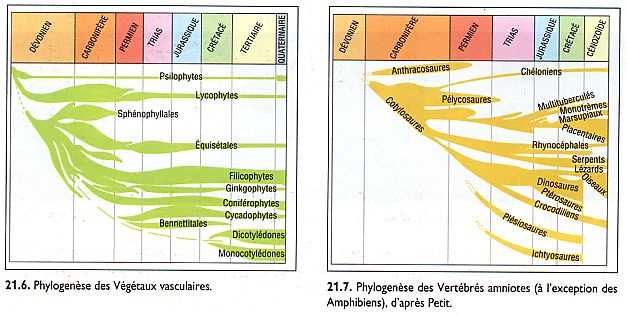

1) La biosphère au Secondaire (dont Crétacé).

Il y avait alors peu de terres émergées. Il

dominait donc un climat océanique chaud avec de fortes précipitations.

Le climat tendait vers le tropical sur la majeure partie du monde, y compris

les pôles.

Chez les plantes, il y avait :

- beaucoup de fougères ;

- des gymnospermes (conifères) ;

- apparition d'angiospermes (magnolia,

palmiers …) vers la fin du Crétacé ;

- des planctons végétaux (phytoplancton) comme

les coccolithophoridés dont l'accumulation

de test est à l'origine du calcaire.

Au niveau animal, il y avait une multitude d'invertébrés

aquatiques et terrestres :

- crustacés ;

- oursins ;

- des planctons animaux (zooplancton) : foraminifères ;

- des mollusques dont les rudistes

(mollusques bivalves, fixés et récifaux, à coquille

épaisse, qui vivaient dans les mers chaudes), ammonites

(mollusques céphalopodes à coquille externe) et bélemnites

(mollusques céphalopodes proches de la seiche) ;

- des reptiles : vertébrés dominants d'une

très grande diversité, vivant dans tous les milieux et occupant

toutes les niches écologiques : lézards, sauriens,

tortues, dinosaures, lézards volants (ptérosaures),

ichtyosaures, plésiosaures … ;

- de rares mammifères insectivores ou phytophages proches

des rats.

2) Une crise biologique mondiale.

Il y a eu une forte diminution du nombre de genres entre

le Crétacé et le Paléocène vers il y a 65 Ma,

avec une disparition d'une centaine de genres.

Chez les végétaux les changements sont faibles :

- disparition totale des bennettitales ;

- prolifération des plantes à fleurs (dicotylédones

et monocotylédones).

À la limite Crétacé - Tertiaire,

il y a prééminence des spores de fougères, alors

que de part et d'autre de la limite, les pollens abondent. On en déduit

qu'avant il y avait beaucoup de gymnospermes et d'angiospermes mais qu'il

y a pratiquement eu extinction de ces espèces au profit des fougères,

végétaux opportunistes. On peut donc se demander s'il s'est

produit quelque chose de néfaste.

Par contre chez les animaux, on constate un phénomène

plus brutal :

- disparition des dinosaures et ptérosaures chez les

vertébrés continentaux (dans l'ensemble les crocodiliens

et les tortues ont survécu) ;

- en milieu marin, extinction des plésiosaures et ichtyosaures,

des ammonites, bélemnites et rudistes. Les mollusques et les oursins

sont très touchés, et 50% des espèces de planctons

(y compris végétaux) disparaissent : les foraminidés

sont décimés et 90% des coccolithophoridés disparaissent.

Il y a donc bien eu une crise biologique qui a affecté

tous les milieux (continental et aquatique) dans le monde entier.

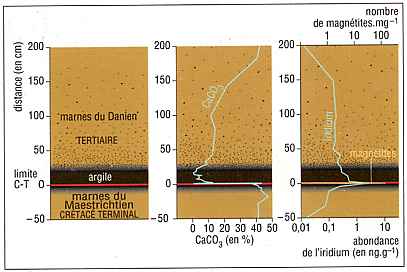

3) Identification de la limite Crétacé - Tertiaire.

On

peut identifier cette limite Crétacé - Tertiaire

à l'échelle du globe. La couche représentant cette

époque est en effet caractérisée par une couche d'argile

noirâtre, que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Celle-ci

s'oppose à des couches calcaires blanches du Crétacé

et beiges du Tertiaire. La couche fait quelques centimètres d'épaisseur

et ne contient aucune trace de fossiles.

On

peut identifier cette limite Crétacé - Tertiaire

à l'échelle du globe. La couche représentant cette

époque est en effet caractérisée par une couche d'argile

noirâtre, que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Celle-ci

s'oppose à des couches calcaires blanches du Crétacé

et beiges du Tertiaire. La couche fait quelques centimètres d'épaisseur

et ne contient aucune trace de fossiles.

Le calcaire blanc situé au-dessous renferme des microfossiles

marins typiques de la fin du Crétacé, et le calcaire beige,

situé au-dessus montre que les microfossiles du Crétacé

ont été remplacés par d'autres, typiques de la base

du Tertiaire (Paléocène). Il y a donc eu un renouvellement

de microfossiles après la crise. Mais si le couche argileuse est

dépourvue de fossiles c'est sans doute qu'il n'y avait guère

d'êtres vivants à l'époque de la crise.

La teneur en CaCO3 chute brusquement dans

la couche de la limite : à la fin du Tertiaire elle est de

40% contre 5% au moment du dépôt. Or le calcaire a une origine

biologique ce qui laisse penser qu'il y a eu quasi-disparition des espèces

à test calcaire (plancton principalement).

D'autre part cette couche a un taux d'iridium très élevé

à un moment donné (c'est le pic d'iridium)

et de magnétites (pic de magnétites)

qui permettent de la repérer.

Ce sont ces données lithologiques (argile au lieu de calcaire),

paléontologiques (pas de fossiles) et géochimiques (pics

d'iridium et de magnétites) qui caractérisent à l'échelle

mondiale la limite Crétacé - Tertiaire.

4) Après la crise, le Tertiaire.

Les grands groupes qui n'ont pas disparu se développent

et se diversifient :

- il y a apparition de graminées,

qui vont causer l'expansion de prairies qui pourront être colonisées

par des herbivores ;

- les mammifères en profitent pour proliférer

et vont occuper toutes les niches écologiques libérées

par la régression des reptiles ;

- prolifération des oiseaux ;

- la vie reprend dans les milieux marins : les coraux

remplacent les rudistes dans la construction de récifs, chez les

foraminifères les globigénines,

seuls survivants du genre, vont reprendre le contrôle des eaux.

Il s'agit donc de l'ère de la domination des insectes, oiseaux

et mammifères.

Toutes les espèces qui apparaissent après une

crise ont pour origine des espèces qui existaient déjà

et qui ont survécu à la crise. Les crises

biologiques permettent donc un renouvellement des flores et des

faunes. Le repeuplement s'effectue par l'intermédiaire d'espèces

qui ont connu une complexification et une diversification par rapport

à celles qui les précédaient.